RV生态又一里程碑:英伟达官宣CUDA将兼容RISC-V架构!

电子发烧友网报道(文/梁浩斌)英伟达生态护城河CUDA,从最初支持x86、PowerCPU架构,到2019年宣布支持ArmCPU,不断拓展在数据中心的应用生态。在2019年至今的六年时间里,RISC-V生态也在不断壮大,RISC-VCPU产品性能持续提高,开始往高性能的服务器CPU发展,形成向Arm服务器CPU挑战的趋势。

而在最近的第五届RISC-V中国峰会上,英伟达副总裁FransSijstermanns宣布了一则重磅消息:英伟达要将CUDA移植到RISC-V架构上。

英伟达每年出货超10亿颗RISC-VMCU

FransSijstermanns在峰会演讲中指出,英伟达是RISC-V国际基金会(RVI)和RISC-V软件生态系统联盟(RISE)的董事会成员和技术委员会代表,并且是RISC-V规范的定期贡献者。

实际上,英伟达使用RISC-V架构设计MCU已经有10年时间。去年10月,英伟达披露了他们在RISC-V领域的历史,早在2015年,英伟达就确立了RISC-V作为其GPU控制器的CPU架构。

根据去年英伟达公开的信息,目前英伟达已经推出了至少三类RISC-V的MCU核心,包括NV-RISCV32(RV32I-MU指令集,顺序单发射核心)、NV-RISCV64(RV64I-MSU指令集,乱序双发射核心)、NV-RVV(NV-RISCV32增加向量运算能力)。

本次峰会上公开的资料显示,英伟达RISC-V架构被集成到30多个IP中,每年出货超过10亿颗RISC-VMCU。

CUDA移植到RISC-V有哪些难题?

FransSijstermanns表示,CUDA是C语言和C++语言的拓展,是为了让GPU运行速度更快、更高效。现在CUDA只在x86和ArmCPU上得以部署,但英伟达也正在向外界传达一个信息——要将CUDA也移植到RISC-V架构上,“我相信这个未来是大有可为的”。

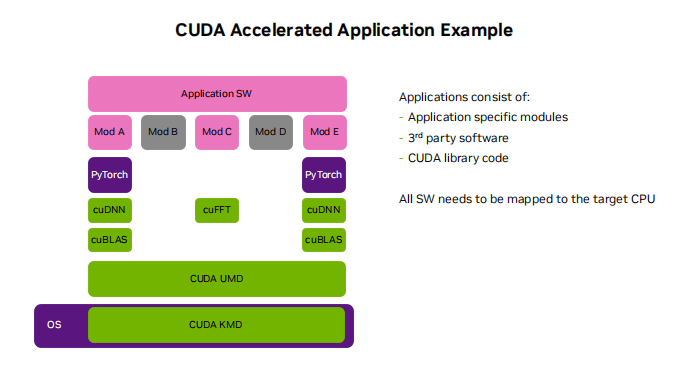

据介绍,CUDA的移植主要包含两个部分,Toolkit工具箱和驱动程序。首先是CUDA编译器和工具,比如NVCC、GDB、工具链等,这部分用于构建开发GPU加速应用程序的环境。另外还有CUDA库,NVIDIANsight,以及驱动程序CUDAKMD和CUDAUMD。

在CUDA加速应用中,所有软件都需要映射到目标CPU,包括应用特定的模块、CUDA库代码、第三方软件等,这些都需要重新移植到RISC-V处理器上,以支撑在RISC-V处理器上构建和部署应用程序。

其中,CUDA库是非常重要的,在不同行业中都可能需要有专门的库。比如物理模拟、计算光刻、量子计算、基因测序、数据处理、天气分析等,不同行业和垂类都有相应的库。通过CUDA库中,针对英伟达GPU进行深度优化的一系列函数集合,可以直接加速对应的计算任务,对于开发者来说,使用CUDA库可以简化开发流程,无需重头编写底层GPU代码,只需要调用CUDA库的API就可以实现并行计算。

据介绍,英伟达通过20多年的积累,已经建立了900多个不同的库,为多个行业的技术发展带来极大加速。那么未来在CUDA成功移植到RISC-V后,就能够使用RISC-VCPU+英伟达GPU来运行这些库,为多种行业计算加速。

不过,FransSijstermanns也提到,英伟达在将CUDA移植到RISC-VCPU的过程中,也遇到了问题。

首先,RISC-VCPU的板卡可用的选择非常有限,目前英伟达主要基于SiFiveP550和阿里巴巴玄铁C920进行开发,性能还难以符合服务器需求;同时最新的RVA23配置文件和服务器SoC虽然已经获得批准,但目前还未有符合RVA32标准的高性能CPU板卡产品推出,现有产品在单核性能上也较弱。

RVA23是RVI在2024年10月批准的RVA配置文件规范,其中新增的关键强制性组件包括向量扩展和虚拟机管理程序扩展,解决了RISC-VCPU进行AI运算、操作系统和软件工作负载等问题,有助于加速RISC-V软件生态在工具链和操作系统中的广泛实施。

其次,对于RISC-VCPU,可能需要统一虚拟内存来加速CPU和GPU内存之间的数据交换速度,以保证体验一致性。

当然,在软件方面,也还需要进一步的优化,需要更高层次的应用堆栈,才能实现CUDA在RISC-V上的成熟运行。

目前英伟达也正在与RISC-V相关合作伙伴进行合作,着手CUDA的移植工作,未来一旦生态系统成熟,标准的CUDA版本将可以支持符合服务器平台规范和运行Linux操作系统的RISC-V架构CPU。

RISC-V架构迎来里程碑?

不久前Arm放出豪言,预计到2025年年底,Arm在全球数据中心CPU的份额将会飙升至50%,而去年Arm的份额仅为15%。而回顾Arm在服务器CPU市场的发展,2019年可以称得上是一个拐点。

自2019年英伟达宣布CUDA支持Arm架构CPU后,持续扩大对Arm生态的支持,在2023年宣布将CUDA全面扩展至Arm生态,为Arm基础设施提供完整的AI和HPC软件堆栈,包括加速600多个HPC应用程序和所有AI框架。

Arm在服务器CPU市场的份额,也从2019年几乎忽略不计,到2020年快速提升至接近3%;到2024年市场份额更是跃升至15%。当然,Arm市场份额的飙升也得益于头部云计算服务商为了降低成本,集体转向自研芯片的路线,变相推动了Arm生态在数据中心的应用。

那么对于目前的RISC-V架构而言,其相比Arm的主要优势在于,开放的指令集架构可以支持更多的定制化设计,厂商能够更容易针对特定场景实现差异化的竞争力;授权费用更低,根据中国开放指令生态(RISC-V)联盟秘书长包云岗的分享,以一款量产10万颗的64核服务器CPU为例,开发成本约7.5亿元人民币,如果使用基于开源的联合开发模式,比如RISC-V,可以降低2.5亿元,也就是33%的研发费用。

业界普遍担忧的是,RISC-V的开放特性可能会导致架构的碎片化。但CUDA对RISC-V的统一支持,未来能够降低兼容门槛,有可能在部分细分市场复现Arm的成功路径。

不过更重要的是,英伟达的加入,将为RISC-V产业注入新的信心,吸引更多玩家入局,从而加速高性能RISC-V服务器芯片的落地。

FransSijstermanns在最后也再次确定英伟达的立场:“其实我们不在乎CPU具体是什么,无论是x86、Arm或者是RISC-V,我们都能够兼容。但是我们看中的一点是,就是要让用户和开发者有自己的选择。CUDA能够很好的帮助我们去跟RISC-V服务器借助英伟达GPU实现加速,并且更好地提出相关的全套硬件解决方案,这也是我们从软件过渡到硬件的愿景。”

言下之意,当下RISC-V要在服务器领域有所建树,还需要有足够强大的RISC-VCPU去支撑用户的需求。

- 湖南成立国际商会物流与供应链专业委员会 解决“出海”痛点堵点,湖南成立国际商会物流与供应链专业委员会 解决“出海”痛点堵点

- 市值攀上1.6万亿!工业富联的“新故事”和“旧标签”

- “神二十一”飞天在即!乘组地面训练精彩瞬间→,“神二十一”飞天在即!乘组地面训练精彩瞬间→

- 十年后沪指再度站上4000点 你赚钱了吗?

- 爱尔眼科可持续公益模式助力眼健康公平普惠,爱尔眼科可持续公益模式助力眼健康公平普惠

- 国家金融监督管理总局核准江朝阳招商银行股份有限公司董事

- 10月27日人民币对美元中间价报7.0881元 上调47个基点,10月27日人民币对美元中间价报7.0881元 上调47个基点

- 核聚变等新兴产业东风已至,天工国际(0826.HK)以材料创新激活新动能

- 政策显效 市场信心增强:税收数据稳步回升 经济向好态势不断稳固,政策显效 市场信心增强:税收数据稳步回升 经济向好态势不断稳固

- 内蒙古15名青少年用音乐架桥展北疆风情,内蒙古15名青少年用音乐架桥展北疆风情

- 新品解读:雷鸟鹤6 26款的“万象分区”为何是彩电市场的一记重拳

- 洽洽食品三季报解读:业绩保持平稳,新品新渠道成关键引擎,洽洽食品三季报解读:业绩保持平稳,新品新渠道成关键引擎

- 把握“924行情”科技主升浪 汇安基金近一年揽获4只“收益翻倍基”

- 《常州市优化营商环境条例》获批 以法治护航营商环境,《常州市优化营商环境条例》获批 以法治护航营商环境

- 上市公司动态 | 科大讯飞三季度净利增202%,宁德时代前三季度净利增36.20%,三一重工H股定价20.30-21.30港元

- 前三季度经济数据出炉 从关键数据看中国经济,前三季度经济数据出炉 从关键数据看中国经济